Trauma

Wie entsteht ein Trauma?

Ein psychisches

Trauma entsteht aus einem Missverhältnis zwischen der subjektiv erlebten Bedrohung

für sich oder andere und den individuellen Bewältigungsstrategien. Unterschiedliche

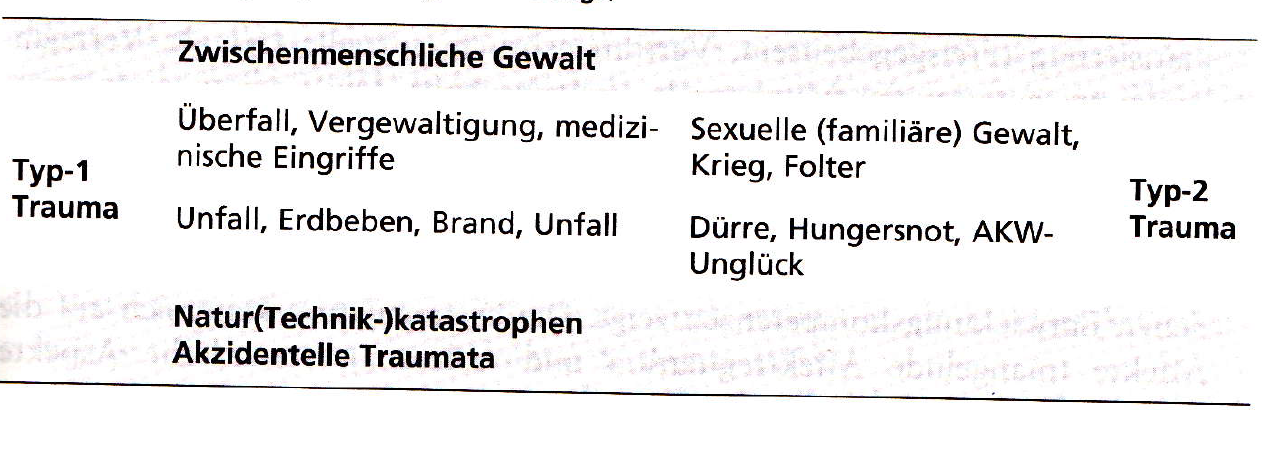

Ereignisse können zu einem Trauma führen und verschiedenen Traumatypen

zugeordnet werden.

Von einem Schocktrauma wird gesprochen, wenn ein einzelnes

Ereignis wie ein Unfall, Überfall, Verlusterfahrung oder eine Naturkatastrophe

Auslöser einer seelischen Reaktion war.

Ein Trauma kann aber auch durch

widerholte Ereignisse über einen längeren Zeitraum entstehen. Es ist dann die

Folge von langanhaltenden wiederholten Traumata (Gefangenschaft, wiederholter

sexueller Missbrauch), Erleben von extremer Hilflosigkeit und Demütigung, die

zu einer tief greifenden Erschütterung existentieller Grundannahmen über den

Wert der eigenen Person führen. Das kann ebenso bereits in der Kindheit durch

Vernachlässigung, Misshandlung, psychischen oder sexuellen Missbrauch oder, wenn ein Kind häufig Zeug*in von Gewalt wird, entstehen.

Diese beiden Traumatypen

werden häufig als Typ I und Typ II Trauma bezeichnet.

Abbildung: Klassifikation traumatischer Ereignisse (aus: Landolt, 2004; mit freundlicher Genehmigung des Hogrefe Verlags) (Fröhlich-Gildhoff 2018, S. 193)

Nicht jedes traumatische Ereignis führt zu einer dauerhaften seelischen Beeinträchtigung. Günstige Voraussetzungen können die Folgen einer Traumatisierung verhindern. Wird beispielsweise das Gefühl von Sicherheit wieder erreicht, liegen gute Strategien einer Person vor, Probleme zu bewältigen und besteht soziale Unterstützung, kann ein Trauma auch ohne Therapie überwunden werden und bildet sich spontan zurück.

Unter bestimmten Bedingungen können jedoch dauerhaft anhaltende Folgeschäden einer Traumatisierung entstehen. Das Gefühl der Geborgenheit und des Urvertrauens findet seine neurobiologische Entsprechung im Gehirn. Das psychische Gleichgewicht ist abhängig davon, dass die neuronalen (nervlichen) und hormonalen Warnsysteme auf „Grün“ stehen. Die neurobiologischen Netzwerke der Persönlichkeit festigen sich mit jedem Lebensjahr und erhöhen die Widerstandsfähigkeit bei traumatischen Ereignissen. Traumatische Erfahrungen können im Gehirn bleibende Schädigungen hervorrufen, die sich in den psychischen Symptomen der posttraumatischen (nach dem Trauma) Reaktionen äußern.